Viele Dozierende fragen sich, was Studierende dazu bewegt, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen – oder eben nicht. Motivation gilt dabei als entscheidender Schlüssel für den Studienerfolg. Doch in der Praxis zeigt sich, selbst hochmotivierte Studierende schieben Aufgaben häufig auf, verfehlen Lernziele oder bleiben trotz bester Vorsätze untätig. Die Antwort darauf liefert das psychologische Konzept der Volition. Es lohnt sich also, den Blick nicht nur auf das Wollen, sondern auch auf das tatsächliche Handeln zu werfen.

Wollen: Wer etwas will, ist motiviert und verfolgt ein Ziel. Diese Ziele bewerten Menschen nach Gelegenheit, Anreiz und Folgen (Puca & Schüler, 2024). Motivation ist dabei der Motor, der dazu bewegt, dass sich Studierende zum Beispiel mit Lerninhalten auseinandersetzen oder Lehrende dazu bringt, innovative Lehrmethoden zu erproben.

Handeln: Studierende lernen – auch dann, wenn es Ablenkungen, Schwierigkeiten oder innere Widerstände gibt. Diese Selbstkontrolle wird als Volition bezeichnet (Job & Goschke, 2024). Volition ist also das, was den Unterschied zwischen einem gut gemeinten Lernplan und konsequenter Prüfungsvorbereitung macht.

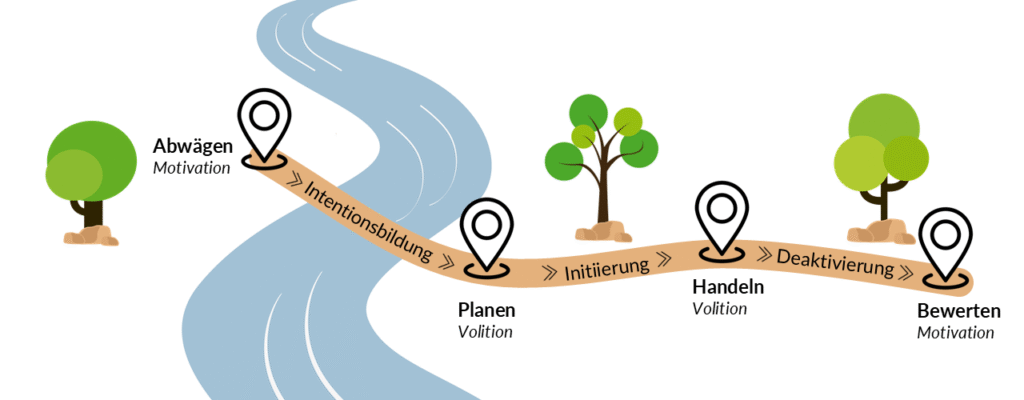

Wie der Prozess vom Wollen zum Handeln funktioniert, erklärt das etablierte Rubikonmodell der Handlungsphasen.

Das Rubikonmodell der Handlungsphasen

Das Rubikonmodell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer (Heckhausen, 1987) verweist auf ein historisches Ereignis. Im Jahr 49 v. Chr. überschritt Gaius Julius Cäsar mit seinen Truppen den kleinen Fluss Rubikon an der Grenze zwischen Italien und der römischen Provinz Gallien. Dies war verboten und galt als Kriegserklärung an den römischen Senat. Mit dem berühmten Ausspruch „Alea iacta est“ („Der Würfel ist geworfen“) machte Cäsar deutlich: Es gibt kein Zurück. Er hatte sich für eine unumkehrbare Handlung entschieden.

Übertragen bedeutet das, vor dem Rubikon wägen Menschen Alternativen ab. Nach dem Rubikon verfolgt der Mensch das gewählte Ziel. Das Modell gliedert den Weg vom Wunsch bis zur Zielerreichung in vier Phasen (Gollwitzer, 1996). Abbildung 1 stellt das Modell vereinfacht dar:

1. Phase Abwägen: “Was will ich?”

Menschen werden sich in dieser Phase ihrer Wünsche und Ziele bewusst. Sie bewerten, wie wahrscheinlich die Realisierung ist (Erwartung) und prüfen, wie wichtig die Ziele sind (Wert). Motivationale Prozesse begleiten die Abwägung und führen zu einer Entscheidungsfindung. Am Ende wird ein Ziel also bewusst ausgewählt, eine Intention gebildet und der “Rubikon” überschritten.

Beispiel: Anhand des Prozesses einer Masterarbeit lässt sich das Durchlaufen der vier Phasen des Rubikonmodells zeigen. Eine Studentin beschäftigt sich in der Abwägungsphase mit den Fragen, ob sie mit der Masterarbeit beginnen soll und wenn ja, zu welchem Thema.

2. Phase Planen: “Wie erreiche ich mein Ziel?”

Die Phase ist volitional. In dieser Phase steht die Selbstkontrolle im Vordergrund, Zweifel oder alternative Optionen treten zurück. Der Fokus liegt auf der Zielausrichtung. Die Person plant die notwendigen Ressourcen, Zeit und Handlungsstrategien. Wenn ein Plan steht, erfolgt die Intentionsinitiierung. Das Handeln beginnt.

Beispiel: Die Studentin hat sich für den Start der Masterarbeit entschieden. Nachdem sie ein Thema gewählt hat, beginnt sie mit der konkreten Planung. Sie macht sich Gedanken über einen realistischen Zeitplan, über die Breite der Fragestellung und notwendige methodische Kompetenzen.

3. Phase Handeln: “Ich tue es jetzt!”

In dieser Phase setzt die Person ihre Planungen um. Sie überwindet aktiv Hindernisse, die eine Zielerreichung gefährden. Dazu braucht sie den Willen zur Zielverfolgung und Selbstkontrolle, um sich nicht ablenken zu lassen oder aufzugeben. Die Person beweist Disziplin und Durchhaltevermögen (Volition). Nach Abschluss dieser Phase kommt es zur Intentionsdeaktivierung. Das Handeln wird eingestellt.

Beispiel: Die Studentin beginnt mit dem Ausarbeiten und Schreiben der Masterarbeit. Sie versucht nicht zu prokrastinieren, sich nicht ablenken und von Problemen entmutigen zu lassen.

4. Phase Bewerten: “War ich erfolgreich?”

Die Person prüft, ob sie ihr Ziel erreicht hat und ob es den Aufwand wert war. Bei Erfolg schließt sie das Ziel ab. Bei Misserfolg kann die Person das Ziel anpassen oder aufgeben. Aus der Bewertung des Prozesses zieht sie Schlüsse für zukünftige Entscheidungen und Planungen. Die Motivation, erneut ähnliche Ziele in Angriff zu nehmen, wird davon beeinflusst. Zum Beispiel stellt sich die Studentin nach der Abgabe ihrer Masterarbeit Fragen über den Entstehungsprozess:

Was würde sie beim nächsten Mal anders machen?

Was ist von Anfang an gut gelaufen?

Sobald sie die Note und ein Feedback zur Arbeit erhält, kann sie diese Gedanken präziser weiterführen und reflektiert ihr Vorgehen.

Das Rubikonmodell wird klassischerweise als linearer Ablauf dargestellt. Diese Sicht ist problematisch, weil sie Brüche im Handlungsablauf und Phasenüberlappungen meist ausblendet (Wiese, 2008). In der Praxis sind Abläufe dynamisch:

Es sind Rückkopplungen und Wechsel zwischen den Phasen möglich. Zum Beispiel stellt die Person während der Planungsphase fest, dass das ursprüngliche Ziel zu komplex oder unrealistisch ist. Sie kann in die Abwägungsphase zurückkehren, um das Ziel zu überdenken. Oder sie erkennt, dass ihr Plan nicht ausreicht, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

In dem oben erwähnten Beispiel wird das Verfassen der Masterarbeit auch nicht linear ablaufen. Die Studentin wird ihren Plan während des Ausarbeitens immer wieder anpassen müssen. Möglicherweise fallen ihr beim Schreiben der Arbeit Fehler in der Zeitplanung auf. Oder sie bemerkt, dass das Thema zu groß gefasst ist und deshalb noch weiter eingegrenzt oder sogar neu ausgerichtet werden muss. Daher ist das Modell nicht als eine strikte lineare Abfolge von Schritten zu verstehen, sondern zeigt einen dynamischen Prozess von motivationalem Wollen und volitionalem Handeln.

Das Rubikonmodell gibt Dozierenden konkrete Hinweise, wie sie Studierende im Lernprozess unterstützen können. Dabei stehen Studierende vor mehreren Herausforderungen.

Sie müssen:

- Informationen recherchieren,

- ein passendes Ziel wählen,

- realistisch planen,

- auch bei Schwierigkeiten am Ball bleiben und

- schließlich die richtigen Schlüsse ziehen.

Damit Studierende diese Schritte erfolgreich bewältigen, brauchen sie gezielte Angebote, die sowohl ihre Motivation als auch ihre Volition stärken.

Volition fördern – nicht nur voraussetzen

Die nachfolgenden Absätze enthalten Vorschläge, wie Dozierende in Lehrveranstaltungen oder bei der Betreuung von Abschlussarbeiten Studierende unterstützen können. Sie orientieren sich an den Phasen des Rubikonmodells.

Abwägungssphase

Zu Beginn einer Lehrveranstaltung oder einer Abschlussarbeit sollten Dozierende die Lernziele klar formulieren und visualisieren. So erkennen Studierende, was sie erwartet und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Den Studierenden muss klar sein, was sie leisten müssen. Transparenz schafft Sicherheit: Wer weiß, was verlangt wird, kann sein Ziel bewusster wählen oder eine Aufgabe erfolgreich bearbeiten.

Dozierende können den Prozess der Entscheidungsfindung begleiten, indem sie Feedback auf studentische Ideen geben sowie Vor- und Nachteile verschiedener Themen aufzeigen. Sprechstunden bieten Raum, dass Studierende ihre eigenen Vorschläge vorstellen und gemeinsam mit den Lehrenden reflektieren, ob diese lohnend und realistisch sind.

Planungsphase

Sobald Studierende ihr Ziel oder Thema festgelegt haben, erstellen sie einen Zeit- und Arbeitsplan. Diese Pläne sollten Dozierende überprüfen und bei der Formulierung erreichbarer Zwischenziele unterstützen. Um die Ziele zu erreichen, sollten gemeinsam relevante Fragen geklärt werden. Es geht dabei insbesondere darum, was möglich ist und was sinnvoll erscheint. Dozierende sollten zudem potenzielle Störvariablen und den Umgang damit thematisieren. Außerdem verweisen sie auf vorhandene Ressourcen, die den Lernprozess erleichtern. Fehlen Kompetenzen wie Literaturrecherche oder Methodenkenntnisse, können Studierende passende Kurse besuchen oder erhalten von den Lehrenden gezielte Selbstlerneinheiten.

Handlungsphase

Dozierende geben den Anstoß zum Handeln, etwa durch Feedback oder einen klaren Zeitplan. So verhindern sie, dass Studierende in endlosen Planungen stecken bleiben, ohne ins Handeln zu kommen. Sind die Studierenden aktiv, helfen regelmäßige Fortschrittsgespräche mit konstruktivem Feedback. So können sie den aktuellen Leistungsstand adäquat einschätzen und erhalten rechtzeitig Unterstützung. Peer-Gruppen bieten zusätzlich Möglichkeiten, um Herausforderungen zu besprechen und Ideen auszutauschen. Dies ist meist niedrigschwelliger als ein Gespräch mit Dozierenden. Kleine, regelmäßige Abgaben strukturieren den Arbeitsprozess und fördern kontinuierliches Arbeiten. Wichtig ist, dass Dozierende bei Problemen jederzeit ansprechbar sind.

Bewertungsphase

Nach Abschluss eines Projekts oder einer schriftlichen Arbeit erfolgt die Bewertung. Dozierende sollten deutlich machen, ob das Ziel erreicht wurde. Ebenso sollte die mögliche Lücke zwischen Ist- und Soll-Zustand thematisiert werden. Eine abschließende Reflexionsphase unterstützt Studierende dabei, ihren Lernprozess zu evaluieren: Was lief gut? Was lässt sich beim nächsten Mal verbessern? Dies kann durch die Einladung zu Reflexions- und Feedbackgesprächen geschehen.

Fazit

Das Rubikonmodell zeigt, dass Motivation eine wichtige Voraussetzung für Lernaktivitäten ist. Doch erst Volition ermöglicht eine konsequente Zielverfolgung und einen erfolgreichen Lernprozess während des Studiums. Studierende profitieren daher besonders von einer Hochschuldidaktik, die beide Prozesse berücksichtigt und gezielt fördert. Wenn Sie Interesse haben, Ihre Lehrveranstaltung nach dem Rubikonmodell zu planen, schreiben Sie uns gerne an. Wir freuen uns über den Austausch!

Literatur

Heckhausen, H. (1987). Wünschen-Wählen-Wollen. In H. Heckhausen, P. M. Gollwitzer, & F. E. Weinert (Hrsg.), Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften (S. 3–9). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-71763-5

Gollwitzer, P. M. (1996). Das Rubikonmodell der Handlungsphasen. In J. Kühl, & H. Heckhausen (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Motivation, Volition und Handlung (S. 531–582). Hogrefe.

Job, V., & Goschke, T. (2024). Volition und Selbstkontrolle. In M. Rieger & J. Müsseler (Hrsg.), Allgemeine Psychologie (4. Aufl., S. 371–411). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68476-4_10

Puca, R. M., & Schüler, J. (2024). Motivation. In. M. Rieger & J. Müsseler (Hrsg.), Allgemeine Psychologie (4. Aufl., S. 270–297). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68476-4_8

Wiese, B. S. (2008). Selbstmanagement im Arbeits- und Berufsleben. Zeitschrift für Personalpsychologie, 7(4), 153–169. https://doi.org/10.1026/1617-6391.7.4.153

Vorschlag zur Zitation

Puppe, L. & Rottmeier, S. (2025, 16. Oktober). Die Würfel sind gefallen: das Rubikonmodell und seine Relevanz für die Hochschullehre. Lehrblick – ZHW Uni Regensburg. https://doi.org/10.5283/ZHW.20251016.DE

Linda Puppe

Dr. Linda Puppe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik an der Universität Regensburg. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern innovative Lehre und Motivation. Zudem interessiert sie sich für Entwicklungen im Bereich digitale Lernumgebungen.

Stephanie Rottmeier

Dr. Stephanie Rottmeier ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik (ZHW) der Universität Regensburg. Sie unterstützt und berät Dozenten bei der didaktischen Gestaltung von Vorlesungen und Seminaren. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen selbstreguliertes Lernen, insbesondere der digitalen Organisation von Selbstlernphasen, und Lernmotivation von Studierenden.

-

Stephanie Rottmeier

-

Stephanie Rottmeier

-

Stephanie Rottmeier

-

Stephanie Rottmeier