Als Dozent:innen kennen wir es nur zu gut: endlose Klausurenstapel zum Korrigieren, Referate, die oftmals weniger tiefgründig sind als erhofft, und unzählige Hausarbeiten am Semesterende. Ich habe nach Wegen gesucht, dies zu ändern und Studierende dabei auch über die Prüfung nachhaltig zu fördern, zu motivieren und vom Prüfungsstress zu entlasten. In diesem Beitrag stelle ich Ihnen ein Konzept vor, mit dem ich heterogene Gruppen zu echten Lernerfolgen führen und meine Lehrpraxis transformieren konnte. Den Referenzrahmen stellt das Lehramtsstudium dar. Zur Veranschaulichung dient ein Seminar zur Didaktik des Schriftspracherwerbs.

Worüber stolpern wir bei Prüfungen?

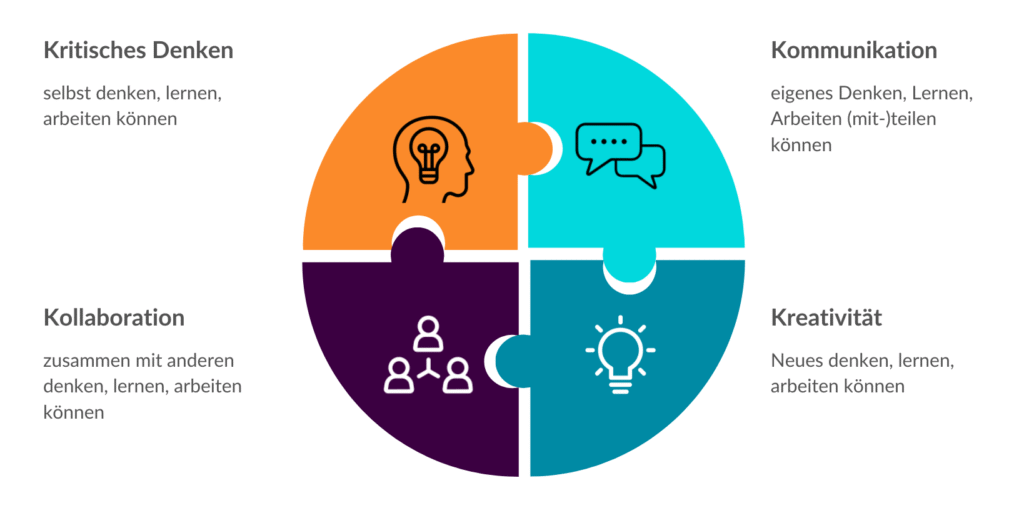

Wir alle (und damit auch unsere Studierenden) lernen – bedingt durch die Digitalisierung – anders als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. So werden neben dem klassischen „Pauken“ von Skripten inzwischen auch andere Ressourcen wie Erklärvideos, ChatGPT und Foren genutzt. Mit der Erweiterung der Lernmöglichkeiten gehen auch veränderte Kompetenzanforderungen einher. Als fächerübergreifende Kernkompetenzen des 21. Jahrhunderts gelten die „4K“ – also Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken (Muuß-Merholz, 2017; Abbildung 1).

Prüfungen sollten diese Kompetenzen unter dem Gesichtspunkt von Validität auch messen. Herkömmliche Prüfungsformen stoßen hier allerdings an Grenzen oder wirken gar dagegen: In klassischen Klausuren beispielsweise müssen Studierende handschriftlich, allein und ohne Austausch oder Verwendung von Ressourcen schreiben (Krommer, 2021). Das spiegelt die Realität außerhalb des Hörsaals oder Seminarraums nicht wider – oder wann haben Sie zuletzt im (Berufs-)Alltag etwas auf diese isolierte Art und Weise erledigt?

Hinzu kommt, dass solche Klausuren oftmals am Ende des Semesters in einer „Alles-oder-nichts“-Situation in der ohnehin stressigen Klausurenphase stattfinden. Am Ende wird den Studierenden nach einiger Zeit nur eine abstrakte Ziffernnote zurückgemeldet, die wenige Hinweise auf Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt. Damit erfüllt diese Prüfungsform eine reine Allokationsfunktion – also eine Art Ranking. Weniger berücksichtigt bleibt hingegen die Qualifikationsfunktion im Sinne von elaboriertem Feedback, Wiederholungs- und Vertiefungsmöglichkeiten, Anschlussdiskussionen usw.

Wie können wir die Stolpersteine bei Prüfungen überwinden?

Je nach Lehrkontext und Innovationsstand können die Möglichkeiten, Stolpersteine zu überwinden und dem skizzierten Validitätsanspruch sowie den Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden, ganz unterschiedlich aussehen.

Eine davon zeige ich Ihnen im Folgenden auf. Es handelt sich um ein verpflichtendes Seminar zur Didaktik des Schriftspracherwerbs, das sich an Studierende des 2. bis 5. Fachsemesters des Lehramts Sonderpädagogik und des Lehramts an Grundschulen richtet. Besonders ist dabei, dass die Studierenden typischerweise unterschiedliches Vorwissen mitbringen. Zusätzlich zum Überwinden der genannten Stolpersteine ist es in diesem Seminar mein Ziel, auch überfachlich-lehrkraftspezifische Kompetenzen einzuüben.

Die Lehrveranstaltung wurde im Wintersemester 2024/25 durch das Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg begleitet und evaluiert.

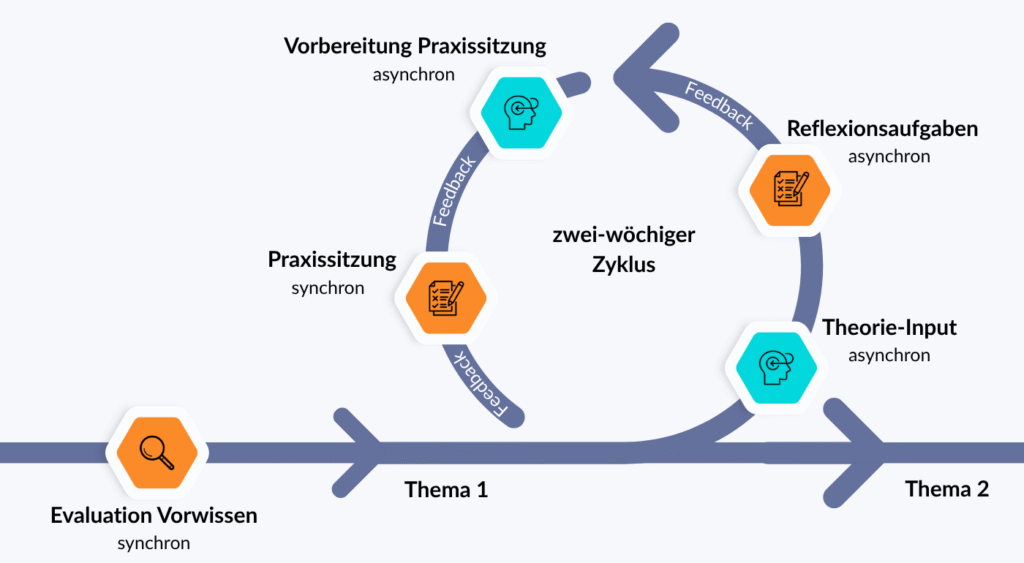

Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, habe ich das Seminar grundsätzlich so angelegt, dass jeweils ein Thema in zwei Wochen bearbeitet wird. Dabei kombiniere ich im wöchentlichen Wechsel asynchrone und synchrone Lehr-Lern-Phasen (Müller & Mildenberger, 2021) im Flipped-Classroom-Format (Akçayır & Akçayır, 2018). Um die Sitzungen an den Lernausgangslagen der Studierenden ausrichten und ihnen Bearbeitungsempfehlungen anbieten zu können, erhebe ich zum Semesterstart ihr Vorwissen zu allen Themenbereichen (Schritt 1).

Auf dieser Basis erarbeiten sich die Studierenden in der einen Woche zunächst asynchron die theoretischen Grundlagen (Schritt 2). Durch die asynchronen Lernphasen können die Studierenden den Zeitpunkt und das Tempo ihrer Arbeit individuell gestalten und ihr Vorwissen gezielt und eigenverantwortlich einbringen, indem sie sich mit anspruchsvolleren Fragestellungen vertieft beschäftigen oder bei Bedarf grundlegende Inhalte wiederholen. Dazu stelle ich ihnen Fachtexte, Rechercheaufträge und von mir selbst erstellte Lernvideos zur Verfügung. Anhand von Leitfragen und kleineren Aufgaben reflektieren, vertiefen und erweitern sie das Erarbeitete, diskutieren es teilweise in Foren oder Kleingruppen (Schritt 3). Dies stellt Teil 1 des Leistungsnachweises dar. Indem ich regelmäßig bewerte, erhalten die Studierenden beständig Rückmeldungen zu ihrem Lernfortschritt. Wichtig ist mir dabei speziell ein elaboriertes Feedback (Wisniewski et al., 2020): Jedes eingereichte Produkt – sei es ein kurzes Video, ein Poster oder ein Reflexionsbeitrag – versehe ich mit konkreten Hinweisen zur fachlichen Richtigkeit und zur Weiterentwicklung der eigenen Ideen (Schritt 4). Auf diese Weise entsteht ein kontinuierlicher Dialog zwischen mir als Dozent und den Studierenden, in dem Stärken, Lücken und Verbesserungsstrategien klar kommuniziert werden.

| Tipp: Wie groß Ihre Lehrveranstaltung ist, wie viel persönliche Betreuung nötig ist, was Ihre Studierenden bevorzugen und wie viel Zeit Sie haben, bestimmt die Form der Aufgaben: Die Studierenden können die Aufgaben einzeln, zu zweit oder in Gruppen bearbeiten und erhalten Feedback. |

In der anderen Woche übernimmt jeweils eine fest zugeteilte Kleingruppe (mit Wahlmöglichkeit) die Moderation einer synchronen Präsenzsitzung. Ziel dieser Sitzung ist es, Praxismaterialien und -methoden sowie Konzepte kennenzulernen und sie vor dem Hintergrund der Theorie aus der vorherigen asynchronen Sitzung kritisch zu bewerten. Insofern kommt hier statt Referaten im Frontalvortrag ein für alle Studierenden aktivierendes Lernsetting zum Einsatz: Die jeweilige Kleingruppe plant zusammen mit mir als Seminarleitung eine Stationenarbeit oder ähnliche interaktive Methoden (Schritt 5) und leitet ihre Kommiliton:innen als Expert:innen durch verschiedene Aufgaben zu Praxismaterialien, die auf der in den asynchronen Phasen erarbeiteten Theorie aufbauen (Schritt 6). Dies ist Teil 2 des Leistungsnachweises. In diesem Prozess werden die Prinzipien des formativen Assessments konsequent aufgegriffen und umgesetzt: Transparenz, Lernverlaufsdiagnostik, Feedback, Verantwortungsübernahme der Studierenden für das eigene Lernen und Peer Learning (Black & Wiliam, 2009).

Was sind die konkreten Benefits?

Wie das Teaching Analysis Poll gezeigt hat, das vom ZHW durchgeführt wurde, sorgen die kontinuierlichen Arbeitsschritte dafür, dass alle Studierenden dauerhaft eingebunden bleiben und nicht nur einen „Sitzschein“ erwerben. Indem jede:r kontinuierlich Aufgaben bearbeitet, konstruktive Rückmeldungen erhält und im Austausch mit mir als Lehrperson sowie den Kommiliton:innen steht, entsteht ein beständiger Lernprozess. Dadurch setzen sich die Studierenden intensiv mit den Seminarinhalten auseinander und entwickeln ein tiefes Verständnis.

Darüber hinaus reduziert diese Aufteilung der Prüfungsleistung über das Semester hinweg die Prüfungslast der Studierenden (und auch für uns als Dozierende) während der allgemeinen Klausurenphase. Da am Semesterende keine „Alles-oder-nichts“-Situation entsteht, können mögliche Schwierigkeiten bei einzelnen Aufgaben durch bessere Ergebnisse in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Dies nimmt den Druck von einem einzigen Prüfungstag und ermöglicht es, den eigenen Lernfortschritt selbstbestimmter zu gestalten.

Ferner eröffnet die Möglichkeit, sinnvolle Produkte während oder für die synchronen Praxissitzungen zu erarbeiten, eine praxisnahe und motivierende Studienerfahrung. Beispielsweise können die Studierenden Fördermaterialien entwerfen, die auf reale Unterrichtssituationen zugeschnitten sind. Diese Produkte können später im Referendariat oder in der Schule als Ressource dienen. Durch Gestaltungsfreiheit – ob sie z.B. lieber ein Poster, ein Video oder einen Podcast produzieren möchten – wird zudem ihre Kreativität gefordert und gefördert.

Die intensive Auseinandersetzung mit Praxismaterialien hat sich in meiner Erfahrung als besonders gewinnbringend für den Lernprozess erwiesen. Sie bietet den Studierenden die Möglichkeit, die Komplexität des Lehrberufs frühzeitig zu erfahren. So führt die Vorbereitung auf die Moderationsphasen nicht nur zur inhaltlichen Vertiefung der jeweiligen Themen, sondern auch zu einem praxisorientierten Rollentraining: Studierende agieren als Anleitende, beantworten fachliche Fragen und üben das spontane Reagieren auf unvorhergesehene Lern- und Diskussionssituationen. Indem sie didaktische Kompetenzen, pädagogisches Geschick und unmittelbare Verantwortungsübernahme in einer didaktischen Situation vereint, geht diese Form des Lernens über die üblichen Referatsformate hinaus. Gerade für angehende Lehrkräfte stellt dies einen wertvollen Lernraum dar, der sowohl fachliche als auch überfachliche Fähigkeiten fördert und eine reflektierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln ermöglicht.

Was bedeutet das in der Zusammenfassung?

Für mich steht nach der Implementation des vorgestellten Konzeptes fest: Prüfungen sind im Sinne von formativem Assessment integraler und wichtiger Bestandteil eines durchgängig gestalteten Lernprozesses und weit mehr als reine Leistungskontrollen. Das Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass die Studierenden kontinuierlich in asynchronen und synchronen Phasen an praxisorientierten Aufgaben arbeiten, dazu laufend elaboriertes Feedback von mir erhalten und selbst verstärkt Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Wie sich in der Evaluation gezeigt hat, wird diese Verzahnung von Lehre und Prüfung von den Studierenden nicht nur positiv wahrgenommen, sondern sie erwerben in meiner Erfahrung auch anwendungsbereites Fachwissen und Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts – Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken.

Was sind Ihre Erfahrungen?

Wie beurteilen Sie dieses Konzept in Ihrem eigenen Lehrkontext? Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit ähnlichen Ansätzen gemacht? Sehen Sie Möglichkeiten, formative Assessments und Flipped-Classroom-Elemente in Ihren Veranstaltungen zu verankern? Welche Chancen und Herausforderungen erwarten Sie bei der Umsetzung in Ihren heterogenen Studierendengruppen? Lassen Sie uns in Austausch treten und teilen Sie Ihre Gedanken gern auf einem Kanal Ihrer Wahl: https://allmylinks.com/richard-boehme

Literatur

Akçayır, G. & Akçayır, M. (2018). The flipped classroom: A review of its advantages and challenges. Computers & Education, 126, 334–345. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.021

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5–31. https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5

Krommer, A. (2021). Mediale Paradigmen, palliative Didaktik und die Kultur der Digitalität. In U. Hauck-Thum & J. Noller (Hrsg.), Was ist Digitalität? Philosophische und pädagogische Perspektiven (S. 57–72). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62989-5_5

Müller, C. & Mildenberger, T. (2021). Facilitating flexible learning by replacing classroom time with an online learning environment: A systematic review of blended learning in higher education. Educational Research Review, 34, 100394. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100394

Muuß-Merholz, J. (2017, 21. August). Die 4K-Skills: Was meint Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation. Jöran & Konsorten. https://www.joeran.de/die-4k-skills-was-meint-kreativitaet-kritisches-denken-kollaboration-kommunikation/

Wisniewski, B., Zierer, K. & Hattie, J. (2020). The power of feedback revisited: A meta-analysis of educational feedback research. Frontiers in Psychology, 10, 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03087

Vorschlag zur Zitation

Böhme, R. (2025, 13. November). Verzahnung von Lehre und Prüfung: 21st Century Skills meets Studierendenorientierung. Lehrblick – ZHW Uni Regensburg. https://doi.org/10.5283/ZHW.20251113.DE

Prof. Dr. Richard Böhme

Prof. Dr. Richard Böhme ist seit Oktober 2025 Hochschulprofessor für Nachhaltige Digitalität an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig.

Zuvor lehrte und forschte er an der Universität Regensburg im Bereich der Grundschulpädagogik und -didaktik mit den Schwerpunkten Diagnose und Förderung im Bereich des Schriftspracherwerbs, Digitale Technologien im Bildungskontext unter besonderer Berücksichtigung von KI-Anwendungen, sowie inklusiver Umgang mit Diversität und Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

- Dieser Autor hat keine weiteren Beiträge verfasst.