Regelmäßig zu Ende eines Semesters werden Klagen laut: Studierende beklagen die psychische Belastung und den Prüfungsdruck durch die Vielzahl an Prüfungen in einem Zeitraum. Lehrende wiederum äußern sich unzufrieden über das sinnlose Bulimie-Lernen der Studierenden oder den hohen Korrekturaufwand. Alternative Prüfungsansätze wie Specifications Grading (kurz: Specs Grading) versprechen hier Entlastung.

Specs Grading lässt sich sinngemäß als modulare Leistungsbewertung verstehen. Ein entsprechender deutscher Begriff scheint bisher noch nicht etabliert. Erstmals von Nilson (2014) vorgeschlagen, ist dieser Ansatz inzwischen insbesondere an US-Universitäten weit verbreitet.

Im Kern bedeutet Specs Grading: Auf Basis der Modul- bzw. Veranstaltungsziele entwerfen Lehrende passende Aufgaben, anhand derer die Studierenden zeigen können, dass sie jeweils ein Lernziel erreicht haben. Dann – und das ist das zunächst Ungewöhnliche an dieser Methode – entscheiden die Studierenden selbst, welche Note sie anstreben. Je nach Ziel wählen sie Anzahl und/oder Tiefe der Aufgaben, die sie im Laufe des Semesters bearbeiten.

Was zunächst möglicherweise wie ein anarchisch angefärbtes anything goes erscheint, folgt klaren Prinzipien mit didaktischem Hintergrund. Howitz et al. (2025) haben nun erstmals in einem systematischen Review zusammengetragen, welche Vorgehensweise hinter dem Ansatz steckt und welche Befunde für oder gegen den Einsatz dieser Methode sprechen. In die Analyse flossen insgesamt 90 Einzelstudien ein,

- die in peer-reviewed Journals veröffentlicht wurden,

- mindestens zwei Aspekte von Specs Grading referierten und

- aus dem Bereich der Hochschullehre (Bachelor- oder Masterstudiengängen) stammten.

Die Arbeit identifiziert drei Kernelemente von Specs Grading: (1) Leistungspakete, (2) klare und einfache Bewertung und (3) den Einsatz von Tokens.

(1) Leistungspakete

Dreh- und Angelpunkt bei Specs Grading sind verschiedene lernzielbasierte Aufgaben, die Studierende über das Semester hinweg bearbeiten.

Howitz et al. (2025) identifizierten dabei drei grundlegende Varianten:

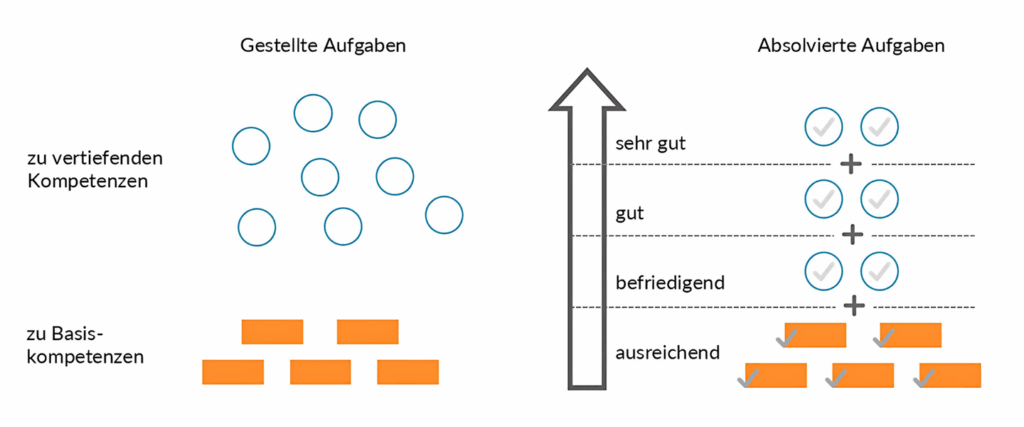

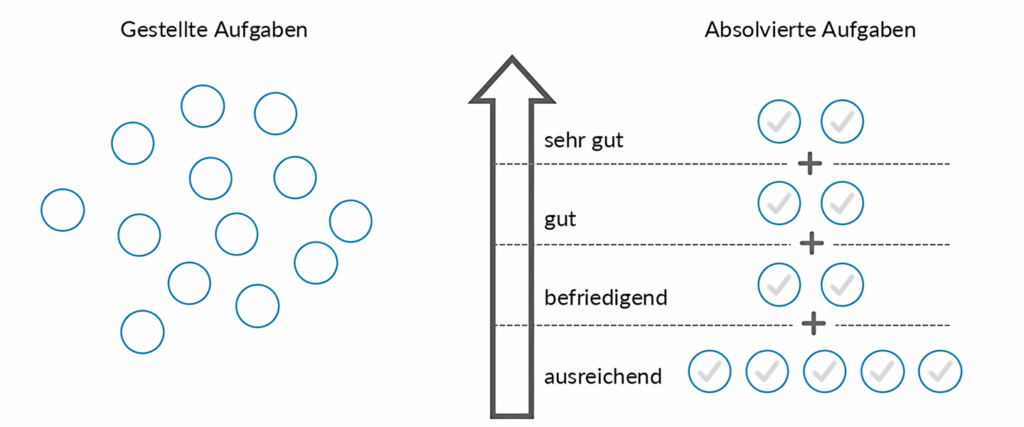

In Variante 1 stellen Lehrende Aufgabenbündel für Basis- und Vertiefungskompetenzen zusammen (siehe Abbildung 1a). Alle Studierenden müssen die Basiskompetenzen nachweisen, um die Lehrveranstaltung zu bestehen. Studierende, die eine höhere Note anstreben, bearbeiten zusätzlich vertiefende Aufgaben. Abbildung 1b veranschaulicht anhand eines fiktiven Beispiels, wie sich eine Note in Abhängigkeit von den absolvierten Aufgaben ergeben könnte.

Abbildung 1b. Absolvierte Aufgaben bei Variante 1 (rechts).

Diese Form der Leistungspakete fördert gezielt Basiswissen und grundlegende fachliche Kompetenzen, die für das weitere Studium notwendig sind. Sie kommt vor allem in Einführungsveranstaltungen zum Einsatz, in denen das Wissen als Fundament für spätere Module dient. In Variante 2 gewichten Lehrende alle Lernziele einer Lehrveranstaltung oder eines Moduls gleich. Für die Notengebung ist dabei nicht entscheidend, welche Lernziele erreicht wurden, sondern wie viele Aufgaben insgesamt erfolgreich bearbeitet wurden (s. Abbildung 2a und 2b).

Abbildung 2b. Absolvierte Aufgaben bei Variante 2 (rechts).

Dieses Vorgehen fördert eine gleichmäßige Auseinandersetzung mit allen Kursinhalten. Es ermöglicht den Studierenden, systematisch Punkte zu sammeln, ohne dass einzelne Inhalte überproportional ins Gewicht fallen. Diese klare Bewertungsstruktur eignet sich besonders gut für vertiefende Lehrveranstaltungen oder für Veranstaltungen aus einem Wahlbereich.

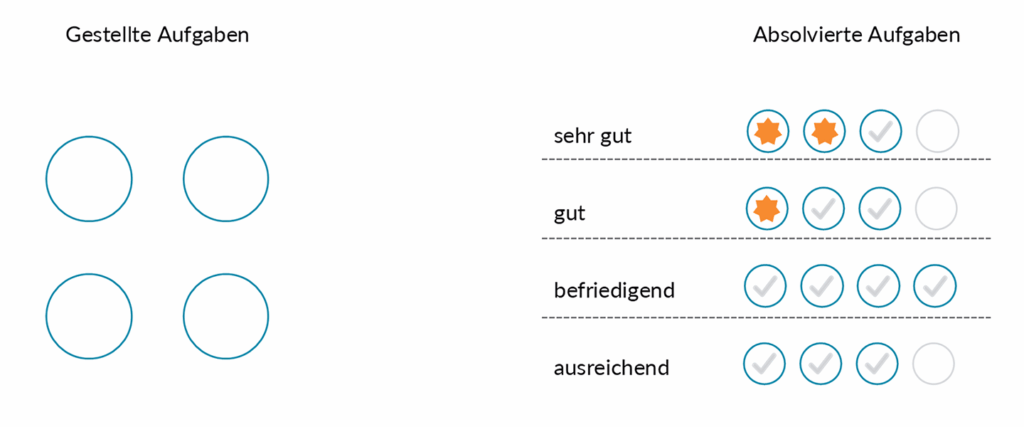

Eine dritte Variante eignet sich für Formate mit wenigen, aber umfassend formulierten Lernzielen (z. B. Labor- oder Schreibkurse). Hier stehen der Lernprozess und eine kontinuierliche Kompetenzentwicklung im Fokus – bei Schreibkursen z. B. von der Ideenfindung über Gliederung und Entwurf bis hin zur Überarbeitung und sprachlichen Ausarbeitung. Dabei ist jede Aufgabe so gestaltet, dass sie Lernziele in unterschiedlicher Tiefe abdeckt, die sich bei verschiedenen Aufgaben durchaus überschneiden können. Studierende sollen dasselbe Lernziel (z. B. verschiedene wissenschaftliche Texte erstellen) mehrfach nachweisen. Sie tun dies dann auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen und in verschiedenen Variationen, abhängig von der angestrebten Note. Im Beispiel von Abbildung 3 werden vier Aufgaben gestellt. Die Note ergibt sich daraus, wie viele Aufgaben Studierende bearbeiten und auf welchem Niveau (akzeptabel oder sehr ansprechend) sie diese abschließen. So würde es z. B. zum Bestehen ausreichen, drei Aufgaben auf akzeptablem Niveau abzugeben. Eine befriedigende Leistung läge vor, wenn vier Aufgaben auf akzeptablem Niveau bearbeitet wurden. Für die Note 2 müsste mindestens eine von drei Aufgaben sehr ansprechend gestaltet sein. Eine sehr gute Leistung wäre erreicht, wenn zwei von drei Aufgaben hervorragend gelöst wurden.

Abbildung 3b. Absolvierte Aufgaben bei Variante 3 (rechts). Kreise mit Stern kennzeichnen eine besonders ansprechende Qualität.

(2) Klare und einfache Bewertung

In klassischen Prüfungssystemen orientiert sich die Leistungsbewertung der Studierenden an differenzierten, klar definierten Kriterien. Die Aufgaben werden dabei nicht pauschal bewertet, sondern gezielt entlang verschiedener Anforderungsbereiche analysiert und beurteilt (Schaper et al., 2013).

Auch beim Specs Grading sind die Anforderungen transparent formuliert. Studierende wissen genau, was sie erfüllen müssen, um eine Aufgabe zu bestehen. In den meisten der von Howitz et al. (2025) untersuchten Fälle erfolgt die Bewertung allerdings binär – eine Leistung erfüllt die Vorgaben oder nicht, Abstufungen sind nicht vorgesehen.

Gelegentlich arbeiten Lehrende auch mit drei Bewertungsstufen, etwa gut bestanden – knapp bestanden – muss überarbeitet werden. Diese Option ermöglicht differenziertere Rückmeldungen und macht Fortschritte im Lernprozess besser sichtbar. Üblicherweise wird sie für Leistungspakete mit wenigen, aber umfassenden Lernzielen (s. Abbildung 3) eingesetzt.

(3) Tokens

Von den 90 in die Review einbezogenen Studien beschreiben 46 explizit den Einsatz eines Token-Systems im Rahmen von Specifications Grading.

Einige Lehrpersonen vergeben zu Beginn der Veranstaltung eine feste Anzahl an Tokens, die Studierende dann flexibel einsetzen können. Einsatzmöglichkeiten sind hier z. B. zusätzliche Versuche bei Aufgaben, eine verlängerte Abgabefrist oder der Ausgleich von Fehlzeiten bei Anwesenheitspflicht. In anderen Lehrveranstaltungen können sich Studierende Tokens erarbeiten, z. B. indem sie kurze Reflexionsaufgaben abgeben oder niedrigschwellige Quizzes absolvieren. Auch Mischformen sind hier möglich. Dabei erhalten Studierende zu Beginn ein Grundkontingent an Tokens und können sich im Laufe des Semesters selbst noch welche hinzuverdienen.

Als Faustregel empfehlen einige Autoren, die Anzahl der möglichen Tokens pro Studierendem an der Anzahl der verfügbaren Aufgaben in der Lehrveranstaltung zu orientieren. Aus den eingeschlossenen Studien geht hervor, dass diese Anzahl großzügig kalkuliert ist. Studierende haben nur in Ausnahmefällen alle Tokens eingesetzt, sondern diese Option eher strategisch und gezielt genutzt.

Welche Auswirkungen hat die Umstellung auf Specs Grading?

Auch wenn viele Einzelpublikationen, die im Review (Howitz et al., 2025) referiert werden, die Auswirkungen der Umstellung beschreiben: Die vorhandenen Ergebnisse beruhen überwiegend auf anekdotischer Evidenz, kontrollierte Studien zu den Auswirkungen von Specs Grading liegen bislang nicht vor. Dennoch zeichnet sich in vielen didaktisch relevanten Punkten ein gutes Bild der Wirkung ab.

Zeitaufwand für Lehrende

Die Umstellung von einem traditionellen Benotungssystem auf Specs Grading wird gelegentlich mit dem Versprechen eines minimierten Zeitaufwands für Lehrende verbunden (Nilson, 2014). Die Literaturreview zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild:

Zwar berichtet ein signifikanter Anteil der Lehrenden (42,8 %) über eine spürbare Reduktion des zeitlichen Aufwands. Gleichzeitig zeigt gut ein Viertel der untersuchten Studien (28,5 %), dass der Gesamtaufwand im Zuge der Umstellung konstant blieb oder sich sogar erhöhte (28,5 %). Als besonders arbeitsintensiv wird dabei die initiale Konzeption geeigneter Leistungspakete beschrieben. Die Entwicklung passgenauer Aufgabenstellungen erfordert einen erheblichen Vorbereitungsaufwand. Dieser wird nur teilweise durch den vereinfachten Korrekturprozess kompensiert.

Erst im Verlauf mehrerer Kursdurchläufe berichten Lehrende von spürbarer Zeitersparnis – insbesondere, wenn gezielt strukturelle Anpassungen vorgenommen wurden. Dazu zählen etwa:

- die Verringerung der Anzahl der bewerteten Aufgaben,

- die Begrenzung der Wiederholungsmöglichkeiten pro Aufgabe (z. B. durch ein Token-System)

- sowie die Festlegung klarer Fristen für Überarbeitungen und erneute Einreichungen.

Lernverhalten der Studierenden

Zahlreiche Dozierende beobachteten durch die Einführung von Specs Grading einen spürbaren Wandel im Lernverhalten der Studierenden. Insbesondere die Möglichkeit, mit Hilfe von Tokens Aufgaben mehrfach zu überarbeiten, führt häufig dazu, dass Rückmeldungen intensiver genutzt werden. Der Fokus verlagert sich vom bloßen Sammeln von Punkten hin zur vertieften und nachhaltigen Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Dies lässt sich als ein Hinweis auf eine Verschiebung der Leistungsorientierung interpretieren: weg von extrinsischer Motivation und strategischer Leistungsoptimierung, hin zu einem stärkeren Fokus auf inhaltlicher Kompetenz und echter Beherrschung des Lerngegenstands.

In anderen Fällen kann die Möglichkeit zu Wiederholungsversuchen dazu führen, dass Studierende bei den ersten Versuchen Arbeiten von geringerer Qualität einreichen. Wenn eine solide Leistung genauso stark zählt wie eine hohe Qualität, fehlt möglicherweise der Anreiz, die Aufgaben so gut wie eben möglich zu bearbeiten. Einige Lehrende beobachteten auch eine Tendenz zu erhöhter Prokrastination bei den Studierenden.

Lernerfolg

Die Mehrheit der Veröffentlichungen (66,6 %) berichtet über eine Verbesserung der Endnoten durch Specs Grading. In nur 4 von 22 Fällen haben sich die Noten verschlechtert. Da systematische und kontrollierte Vergleichsstudien mit traditionellen Bewertungssystemen bislang fehlen, bleibt offen, ob dies auf ein verbessertes Lernverhalten (s. o.) oder geringe Ansprüche (im Sinne einer Noteninflation) zurückzuführen ist.

Stress und Prüfungsangst

Ein zentrales Element von Specs Grading ist die Möglichkeit, Aufgaben zu überarbeiten und erneut einzureichen. Dieser Spielraum reduziert aus Sicht der Studierenden in vielen Fällen Stress und Leistungsängste.

Dieses Phänomen kann durch verschiedene Aspekte erklärt werden: Zunächst könnte die erhöhte Erwartungsklarheit zu einer spürbaren Reduktion von Stress und Prüfungsangst beitragen. Hinzu kommt, dass das Ergebnis einzelner Aufgaben an Bedeutung verliert – die Notenvergabe erfolgt nicht mehr auf Basis punktueller Leistungsspitzen, sondern orientiert sich an der kontinuierlichen Erfüllung klar definierter Kriterien. Die strukturierte Gestaltung und Nachvollziehbarkeit des Bewertungssystems gibt den Studierenden zusätzlich Orientierung und Sicherheit – sie können gezielt auf ihre angestrebte Endnote hinarbeiten. Schließlich wird von einigen Studierenden auch die Möglichkeit zur Auswahl bestimmter Aufgaben als besonders motivierend und stressreduzierend wahrgenommen.

Wenn Studierende bei Specs Grading erhöhten Leistungsdruck empfanden, lag dies im Wesentlichen an der (Fehl-)Interpretation des binären Bewertungssystems. Studierende deuteten eine Zurückweisung der Arbeit nicht als integrativen und wertvollen Teil des Lernprozesses, sondern schlichtweg als Scheitern. Andere Studierende empfanden erhöhten Leistungsdruck, weil sie die Schwelle zum Bestehen einer Aufgabe als sehr hoch einschätzten.

Gesamtbewertung

Auch wenn die Ergebnisse nicht über alle untersuchten Veranstaltungen hinweg einheitlich sind: Insgesamt ist die Stimmung der Lehrenden und Studierenden, die mit Specs Grading gelehrt und gelernt haben, eher positiv. Drei Punkte scheinen für ein Gelingen besonders wichtig:

Transparenz. Studierenden muss klar sein, welche Aufgaben sie zu erledigen haben, um eine bestimmte Note zu erreichen und wann diese Aufgaben bestanden sind.

Qualitätsstandards. Hohe Qualitätsstandards sind wichtig, um klarzustellen, dass die Aufgaben nicht durch bloßes Abarbeiten erfüllt werden können. Gleichzeitig muss die Bestehensgrenze eine realistische, nicht bestmögliche Leistung erwarten.

Regeln. Streng geregelte Fristen und Wiederholungsversuche in Verbindung mit einem Tokensystem scheinen für erhöhte Akzeptanz bei Lehrenden wie Studierenden zu sorgen.

Aus wissenschaftsdidaktischer Sicht ist dieses System allemal interessant. Wenn Lehrende an der Erstellung der Notenbündel arbeiten, werden sie dazu angehalten, im Sinne eines Constructive Alignment, die Lernziele ihres Kurses und die Aufgaben, die diesen Lernzielen entsprechen, neu zu bewerten. Dies könnte ein guter Weg sein, um Lehre zielgerichteter und Prüfungen valider zu gestalten.

Literatur

Howitz, M., Sommer, S., & Bastian, J. (2025). Specifications grading in higher education: A systematic review. Education Sciences, 15(1), 83. https://doi.org/10.3390/educsci15010083

Nilson, L. B. (2014). Specifications grading: Restoring rigor, motivating students, and saving faculty time. Stylus Publishing.

Schaper, N., Hilkenmeier, F., & Bender, E. (2013). Umsetzungshilfen für kompetenzorientiertes Prüfen: HRK‑Zusatzgutachten (Projekt nexus). Hochschulrektorenkonferenz. https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-03-Material/zusatzgutachten.pdf

Vorschlag zur Zitation

Hawelka, B. (2025, 14. August). Prüfungsvielfalt statt Einheitsklausur: Flexibles Prüfen mit Specifications Grading. Lehrblick – ZHW Uni Regensburg. https://doi.org/10.5283/ZHW.20250814.DE

Birgit Hawelka

Dr. Birgit Hawelka ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik an der Universität Regensburg. In Forschung und Lehre beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern Lehrqualität und Evaluation. Ansonsten verfolgt sie neugierig alle Entwicklungen und Erkenntnisse rund um das Thema Hochschullehre.

- Birgit Hawelka

- Birgit Hawelka